বাঙালি কবে থেকে মুসলমান হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর জানা সহজ। কারন উত্তরটা ইতিহাসে আছে। কেউ যদি বাঙলায় মুসলমানদের আগমন ও এই অঞ্চলের মানুষের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পড়াশোনা করেন তাহলেই জানতে পারবেন যে বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ সালে নদীয়া জয় করার মাধ্যমে বাঙলার একাংশে রাজনৈতিক আধিপত্ব প্রতিষ্ঠা করে এই অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ও ইসলাম প্রচারের একটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার আগে থেকেই বাঙলায় মুসলমান বনিক ও সুফিদের হাত ধরে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল বলে জানা যায়, তবে বখতিয়ার খিলজির আগমনের পূর্বে তারা সংখ্যায় ছিল খুবি কম। সুতরাং বাঙলার মানুষ কবে থেকে মুসলমান হওয়া শুরু করেছে, সেই বিষয়ে বিতর্কের তেমন কোন অবকাশ নাই। কিন্তু মুসলমানরা কবে থেকে বাঙালি হলো সেই বিতর্ক এখনো একটি গরম বিতর্ক। কারন এই বিতর্কটা ঠিক ইতিহাসের বিতর্ক নয়, রাজনীতির বিতর্ক। ফলে এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক উত্তর দেয়ার চাইতে নানারকম ব্যক্তিগত প্রেজুডিস ও রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার প্রচারে অনেককেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অনেক ইসলামী মৌলবাদী আছেন, যারা বাঙালি সংস্কৃতি বলতে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি বোঝেন। তারা মনে করেন খাটি মুসলমান হওয়ার জন্যে বাঙালিত্ব বাদ দিয়ে আরবিয় সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। আবার অনেক মুক্তমনা প্রগতিশীল আছেন যারা মনে করেন মুসলমানিত্ব এবং বাঙালিত্ব এতোটাই দুই মেরুর জিনিস যে, কোন সহি মুসলমানের পক্ষে কখনোই সহি বাঙালি হওয়া সম্ভব না। তারাও মৌলবাদীদের মতো সহিত্বের কারবারি। তাদের কথা মেনে নিলে, মুসলমানরা কোনদিনও বাঙালি হয় নাই। আর বাঙালি যখনি মুসলমান হতে গেছে, তখনি তার বাঙালিত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে।

বাঙালি কাকে বলে? এই দুনিয়ায় বাঙালির আবির্ভাব কবে ঘটেছে? বাঙালি জাতিসত্ত্বার জন্ম একটি আধুনিক ঘটনা। সকল জাতিসত্ত্বার জন্মই আধুনিক ঘটনা। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা আর জাতিসত্ত্বার ধারণা, দুইটাই আধুনিক যুগের ধারণা এবং এই দুই ধারণার মিলঝুলেই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তার আগে সার্বভৌম ছিল রাজা, বাদশাহ ও সম্রাটেরা, তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজ্য ও সাম্রাজ্য শাসন করতেন। জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণা উদ্ভব হওয়ার পরেই জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সকল জাতিরাষ্ট্র আধুনিক কালে জন্ম নিলেও তারা সাধারণত নিজেদের দেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকেই জাতিগত পরিচয়টি দাড় করানোর চেষ্টা করেন, ফলে পুরনো রাজতান্ত্রিক যুগের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি আধুনিক জাতিসত্ত্বার পরিচয়ের চিহ্ন হয়ে ওঠে। অতীতের অনেক মনিষি, যারা ঐ অঞ্চলে আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের বহু আগে বসবাস করেছিলেন তারাও ঐ নতুন জাতির পূর্বপুরুষ হিসাবে মর্যাদা পান। আগের কালের রাজা রাজরাদের ইতিহাস তখন হয়ে ওঠে ঐ জাতিরই পূর্বপুরুষের রাজনৈতিক ইতিহাস। তবে সকল মনিষি এবং রাজা বাদশাহরা সেই মর্যাদা পান না, কারন অতীতের কাকে পূর্ব পুরুষ হিসাবে গন্য করা হবে আর কাকে হবে না তা আধুনিক জাতিসত্ত্বার পছন্দ, রুচি ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। যদি ঐ জাতির আপামর জনগণ জাতিসত্ত্বার বিকাশে সক্রিয় ভুমিকা রাখতে না পারে, তাহলে সাধারণত শাসক ও শিক্ষিত শ্রেণীর পছন্দ, রুচি ও প্রয়োজনই বেশি গুরুত্ব পায়। আধুনিক বাঙালি জাতিসত্ত্বার জন্ম হয়েছে ব্রিটিশ আমলে। এই সময়ে যে বাঙালি মধ্যবিত্ত্ব শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে তাদের অধিকাংশই যেহেতু উচ্চ বংশিয় হিন্দু ছিলেন তাই বাঙালিত্বের সাথে হিন্দুত্বে তারা কোন বিরোধ দেখতে পান নাই, কিন্তু বাঙালি মুসলমানকে তারা বাঙালি গন্য করতেন না, কেবল মুসলমান ভাবতেন। অনেকে বিদেশীও ভাবতেন।

মুসলমানদের বিদেশী হিসাবে প্রচার করার রাজনীতি আধুনিক ভারতবর্ষে ভালোভাবেই টিকে আছে। বাঙলায় যেহেতু অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত দেশী মুসলমান তাই বাংলাদেশে এই রাজনীতিটা শক্তভাবে দাড়ায় নাই। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করতে কারো কারো ঘোর আপত্তি আছে। তাদের মতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মিয় ঐতিহ্য হলো দেশী এবং ইসলামী ঐতিহ্য হলো বিদেশী। বাঙলায় মুসলিম শাসনামলকে তারা বিদেশীদের শাসন ভাবতে ও প্রচার করতে পছন্দ করেন। কেউ আবার আগ বাড়িয়ে, ইতিহাসের সামান্যতম তোয়াক্কা না করে এই শাসনামলকে ‘আরবিয় উপনিবেশ’ বা ‘আরবিয় আধিপত্ব’ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আধুনিক বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি বাঙলায় মুসলিম শাসনামলকে বিদেশীদের শাসন গন্য করে তাহলে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে যে হিন্দু সেন বংশিয় শাসন ছিল তাকেও দেশী শাসন বলার কোন উপায় থাকে না, যেহেতু তারা কর্নাটক থেকে বাঙলায় এসেছিলেন। সেইক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেনদের আগমনের পূর্বেকার পাল শাসনামলকেই দেশীয় বলা যেতে পারে, যেহেতু পাল রাজারা উত্তরবঙ্গের মানুষ ছিলেন। তবে কেউ যদি তার ‘দেশ’ বলতে কেবল আধুনিক বাংলাদেশ না ভেবে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকেই ভাবেন তাহলে ভিন্ন কথা। তখন কর্নাটক থেকে আসা সেন রাজাদেরকেও দেশী ভাবা যেতে পারে। তবে তেমন ভাবলে বিহারে জন্ম নেয়া আফগান শের শাহকেও দেশী ভাবতে হবে, কারন বিহার ও আফগানিস্তান দুইটাই ঐতিহাসিকভাবে ভারতিয় উপমহাদেশের অঞ্চল এবং আধুনিককালে সার্কভুক্ত। সেইক্ষেত্রে বাঙলার প্রথম নবাব মুর্শিদ কুলি খানকেও দেশী ভাবতে হবে, কারন তিনি দক্ষিন ভারতের একজন ব্রাহ্মন ছিলেন যিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এমনকি ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম শাসন যাদের হাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ঘোরী বংশিয় রাজাদেরকেও বিদেশী বলা কঠিন হবে। ঘোরীরা আফগানিস্থানের ঘোর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। গজনির সুলতান মাহমুদ তাদেরকে পরাজিত করেন ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তার আগে ঘোরী বংশিয় রাজাদের ধর্ম কি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বহিরাগত মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাদেরকে মুশরিক, হিন্দু ইত্যাদি নামে ডেকেছেন। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অমুসলিমই বহিরাগত মুসলমানদের কাছে মুশরিক বা হিন্দু ছিল, সুতরাং তাদের এই বক্তব্য থেকে ঘোরী বংশের আদী ধর্ম নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে যেহেতু ঘোর অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন, তাই ঘোরী বংশিয় রাজারাও আদীতে বৌদ্ধ ছিল বলে আমরা ধারণা করতে পারি। ঘোরী বংশের শাসন আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও উত্তর ভারত হয়ে একেবারে বাঙলার সিমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এখন কেউ যদি ধর্মীয় ঐতিহ্যের হিসাব করেন তাহলে ঘোরীদের দেশী বলতে সমস্যা দেখি না, যেহেতু বৌদ্ধ একটি দেশী ধর্ম। অবশ্য কেউ চাইলে আফগানিস্তান কিংবা পাকিস্তান থেকে আসা মানুষদের বিদেশী ভাবতে পারেন, কিন্তু সেইক্ষেত্রে ‘ঋক বেদ’ নামক ধর্মগ্রন্থটিকেও বিদেশী ভাবতে হবে, যেহেতু এই গ্রন্থটি যারা লিখেছিলেন তারা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেই বসবাস করতেন।

যেই প্রশ্ন তুলে এই লেখা শুরু করেছি তার উত্তর কোনভাবেই শুধুমাত্র রাজা বাদশাহদের বংশ বৃত্তান্ত আলোচনা করে দেয়া সম্ভব না। উত্তর দেয়া এই লেখার উদ্দেশ্যও না। প্রশ্নটা যে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক নয়, তা প্রমান করা এই লেখার উদ্দেশ্য। আর তার জন্যে রাজা বাদশাহদের বংশ বৃত্তান্ত আলোচনা করাই আপাতত যথেষ্ট মনে করছি। তবে গোটা ভারতিয় উপমহাদেশ ধরে আলাপ করতে গেলে যেহেতু লেখা আরো জটিল হয়ে যাবে তাই আমরা শুধুমাত্র ‘বাঙলা’ অঞ্চল ধরে আমাদের বাকি আলোচনাটুকু করবো। সেইসাথে দেশী ও বিদেশীর বদলে বাঙালি ও অবাঙালি এই দুই ধারণার মধ্যে বাকি কথা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো, অর্থাৎ কবে থেকে মুসলমানরা বাঙালি হওয়া শুরু করলো সেই আদী প্রশ্নে ফেরত যাবো। কিন্তু বাঙালি কবে থেকে বাঙালি হয়েছে, অর্থাৎ বাঙালি শব্দটি জাতি পরিচয় হিসাবে এবং বাঙলা শব্দটি রাজনৈতিক ভুখন্ডের নাম হিসাবে কবে থেকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে সেই ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া আরো কঠিন হয়ে যায়। বাঙালি শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় পাল আমলের একজন বৌদ্ধ স্বিদ্ধাচার্য ভুসুকু পাদ-এর লেখা একটি চর্যায় যেখানে তিনি লিখেছেন – ‘আজিকে ভুসুকু বাঙালি ভইলি’, অর্থাৎ ‘আজ থেকে ভুসুকু বাঙালি হইল’। বাঙালি হওয়া বলতে ভুসুকু কি বুঝাইছেন সেই বিতর্কে যাওয়ার অবকাশ আপাতত নাই, কারন তিনি নাকি বাঙালি হয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বাঙালি হওয়ার সাথে সিদ্ধি লাভের কি সম্পর্ক জানি না, তবে ভুসুকু যদি বাঙালি বলতে একটি জাতির কথাও বুঝিয়ে থাকেন সেই জাতির ‘বাঙালি’ নামে কোন রাজনৈতিক পরিচয় তখনো ছিল না। রাজনীতি করতেন পাল রাজারা, এবং তারা ‘বাঙালি’ নামক কোন পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন এমন কিছু ইতিহাসে পাই নাই।

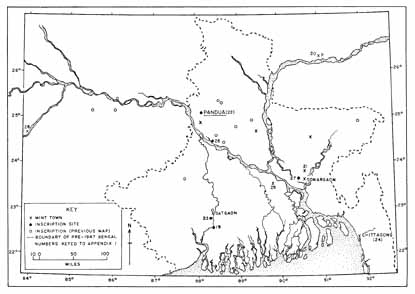

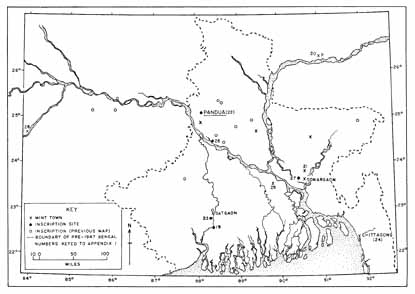

ছবিঃ ইলিয়স শাহি বংশ ও রাজা গনেশ বংশের শাসনামলের বাঙলা

প্রথম ‘বাঙলা’ শব্দটিকে একটি অটোনোমাস রাজনৈতিক ভুখন্ড হিসাবে ব্যবহার শুরু হয় পুরো বাঙলার প্রথম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮)- এর শাসনামলে। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙলার বাইরে থেকে এসেছিলেন এই বিষয়ে প্রায় সকল ইতিহাসবিদ একমত, কিন্তু তার আদী নিবাস বা বংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে তার পরবর্তি যুগের কিছু ইতিহাসবিদের মতে ইলিয়াস শাহ সিস্তানের মানুষ ছিলেন। সিস্তান অঞ্চলটি আধুনিক আফগানিস্তান ও ইরান এই দুই দেশের মধ্যে পরেছে। এই অঞ্চলে যে জাতির বসবাস ছিল ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় তাদেরকে ‘শক’ বলা হতো। প্রাচীন কাল থেকে, অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার বহু আগে থেকেই যেসব ইরানী জাতি ভারতবর্ষে অভিযান চালিয়েছে শকরা তাদের মধ্যে একটি। ইলিয়াস শাহ-এর আদী নিবাস সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও তিনিই প্রথম ‘শাহ-ই-বাঙালা’ অর্থাৎ ‘বাঙলার শাহ’ টাইটেল গ্রহন করে দিল্লীর সালতানাতের বাইরে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক ভুখন্ড হিসাবে ‘বাঙলা’ অঞ্চলটির পরিচয় দেন। তার সময়ে দিল্লী শাসন করতো তুঘলক বংশের শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক। তিনি দুইবার বাঙলা আক্রমন করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফেরত গেছেন। শান্তি নিকেতনের সাবেক অধ্যাপক ইতিহাসবিদ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, ইলিয়াস শাহ দিল্লীর শাসন থেকে যে স্বাধীন থাকতে পেরেছিলেন এবং ফিরোজ শাহ-এর হামলা প্রতিহত করতে পেরেছিলেন তার অন্যতম কারণ ছিল এদেশীয় হিন্দু জমিদারদের সমর্থন। ইলিয়াস শাহের সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল এদেশীয় অমুসলিম পাইক বাহিনী। উল্লেখ্য যে, দিল্লীর তুঘলকি সুলতানরা অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেছিলেন, অবশ্য ব্রাহ্মনদের এই জিজিয়া কর দিতে হতো না। অন্যদিকে বাঙলায় ইলিয়াস শাহ বা তার বংশধররা কখনো ব্রাহ্মন অথবা অব্রাহ্মন কোন অমুসলিমদের উপরই জিজিয়া আরোপ করেন নাই। পুরো বাঙলার সালতানাতের প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের ইতিহাসে কখনোই জিজিয়া ধার্য করা হয় নাই। বাঙলার অমুসলিমরা প্রথম জিজিয়ার সম্মুখিন হয় মুঘোল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে।

ইলিয়াস শাহী বংশ বাঙলা শাসন করেছিল দুই পর্ব মিলিয়ে প্রায় ১২০ বছর। বাঙলা শব্দটিকে একটি রাজনৈতিক ভুখন্ড পরিচয় দান করলেও এবং এদেশীয় মানুষদের সমর্থন লাভ করলেও তিনি যেহেতু বহিরাগত ছিলেন তাই তাকে হয়তো কেউই বাঙালি বা এদেশীয় বলবেন না। কিন্তু ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ, নাতি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ও অন্যান্য বংশধর যারা এদেশেই জন্ম গ্রহণ করেছেন, এদেশের মাটিতে বড় হয়েছেন, অমুসলিমদেরকে রাজ্যের উচ্চপদে নিয়োগ দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে কি বলা যায়? তারা কি বংশপরস্পরায় এদেশে বসবাস করেও এদেশীয় হতে পারে নাই? বাঙলায় কয় পুরুষ বসবাস করলে এই দেশী হওয়া যায়? এদেশীয় হিন্দু, তথা অমুসলিমদের উচ্চপদে বহাল করায়, বিশেষ করে মুসলমানদের উপর নিয়োগ করায় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানরা প্রায়ই মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের হুশিয়ারির সম্মুখিন হতেন। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে হিন্দু জমিদাররা এতোটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে এক পর্যায়ে রাজা গনেশ নামক একজন জমিদার বাংলার শাসকে পরিণত হন, ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানরা হয়ে ওঠেন হাতের পুতুল মাত্র। প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান নিহত হওয়ার পর গনেশ নিজ পুত্র যদুকে শাসন ক্ষমতায় বসান। যদু পরে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন। জালালুদ্দিনের এদেশীয় হওয়া নিয়ে নিশ্চয় কারো কোন বিরোধীতা নাই। অনেকেই তাকে বাঙালিও বলেছেন, যদিও বাঙালি পরিচয়টি তিনি নিজে ব্যবহার করেছেন বা অন্য কেউ তাকে বাঙালি বলেছে, এমনটা ইতিহাসে পাই নাই। সুলতান জালালুদ্দিনের বংশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নাই। তার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তার পুত্র নিহত হন এবং বাঙলার মসনদ অধিকার করার জন্যে অভ্যুত্থান ও পালটা অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেন যে ইলিয়াস শাহী বংশকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে বাঙলার সুলতান পদে অধিষ্টিত করা হয় ১৪৩৫ সালে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার আগে ইলিয়াস শাহী বংশ রাজনীতি থেকে পুরোপুরি দূরে সরে গিয়েছিল এবং সুলতান হওয়ার আগে নাসিরুদ্দীন কৃষি কাজ করতেন। নাসিরুদ্দীনের পূর্ব পুরুষরা প্রায় একশ বছর আগে বাঙলায় এসেছেন, রাজ্য শাসন করেছেন, তারপর রাজ্য হারিয়ে কৃষকের জীবন বেছে নিয়েছেন, এতোকিছুর পরেও কি তিনি এদেশীয় হতে পারেন নাই? অথবা তার পুত্র ও বংশধর যারা পরবর্তিতে বাঙলা শাসন করেছেন, তারাও কি পারেন নাই?

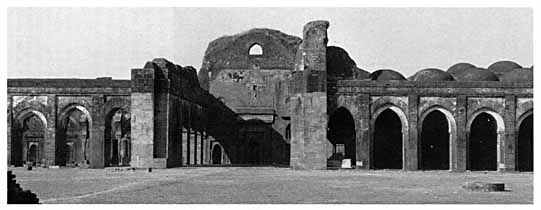

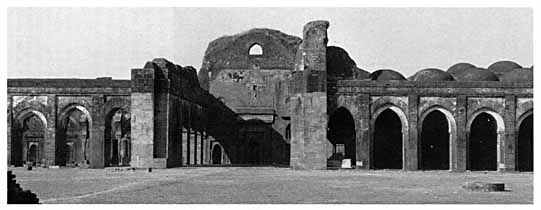

ছবিঃ আদিনা মসজিদ, যা এখন বড় সোনা মসজিদ হিসাবে পরিচিত। দিল্লীর তুঘলকদের চাইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে সুলতান সিকান্দার শাহ এই মসজিদ তৈরি করেন যা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় মসজিদ ছিল।

ইলিয়াস শাহী বংশ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ছয় বছর সময়কাল বাঙলা শাসন করেন হাবশি সুলতানরা। এরপর শুরু হয় হোসেইন শাহী বংশের শাসন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেইন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) কোন দেশের মানুষ ছিলেন এই বিষয়ে একাধিক মত প্রচলিত আছে। যেহেতু তিনি সৈয়দ বংশের ছিলেন তাই তিনি বা তার পূর্ব পুরুষরা আরব ভুখন্ড থেকে এসেছিল বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। বিভিন্ন মতের তুলনামূলক বিচার করে সুখময় মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে আলাউদ্দীন হোসেইন শাহ বাঙলার বাইরে থেকে এদেশে এসেছিলেন এর পক্ষে কোন প্রমান নাই, বরং তিনি এদেশেরই মানুষ ছিলেন তার পক্ষেই প্রমানাদি বেশি। কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার গায়ের রঙ কালো ছিল। আর আলাউদ্দীন হোসেইন শাহ পেশাগত দিক থেকে অনেক নিচু অবস্থান থেকে নিজের কর্ম জীবন শুরু করেন, যা সদ্য আরব থেকে আসা সম্ভ্রান্ত আরবদের করতে হতো না। সুখময় মুখোপাধ্যায় হোসেইন শাহের পরিচয় দিতে গিয়ে সরাসরি ‘বাঙালি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে হোসেইন শাহের বাঙালিত্ব বিষয়ে যদি সন্দেহ থেকেও যায়, তার পুত্র নসরৎ শাহের বাঙালি পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা কঠিন। নসরৎ শাহের আমলেই প্রথম মুঘোল সম্রাট বাবুর ভারতে প্রবেশ করেন এবং দিল্লী অধিকার করে নেন। বাবুরের সাথে নসরৎ শাহ একবার সম্মুখ যুদ্ধেও অবতির্ণ হয়েছিলেন। সম্রাট বাবুর একটি আত্মজীবনি লিখেছিলেন যা তাজক-ই-বাবুরি বা বাবুরের চিঠি নামে পরিচিত। এই আত্মজীবনিটি তার সময়কার ভারতবর্ষের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল। বাবুর নসরৎ শাহের নাম লিখতে গিয়ে লিখেছেন ‘নসরৎ শাহ বাঙালি’। যতোদুর জানি, বাঙলার শাসকদের মধ্যে নসরৎ শাহ-ই প্রথম ব্যক্তি যাকে ‘বাঙালি’ পরিচয়ে অভিহিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরিব্রাজকদের লেখা বর্ণনা থেকে জানা যায় বাঙলার সালতানাতের আমলে দরবারে বাঙলা ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, দরবারের প্রধান ভাষাতো ছিল ‘ফারসি’। কথা মিথ্যা নয়। মুসলিম শাসনামলে ইরান থেকে শুরু করে বাঙলা পর্যন্ত এই বিরাট অঞ্চলের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা ছিল ফারসি। মুসলমানরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান দরবারি ভাষা ছিল সংস্কৃত, বাঙলায় পাল ও সেন আমলেও তাই ছিল। অথচ সংস্কৃত ভার্নাকুলার অর্থাৎ গণমানুষের মুখের ভাষা ছিল না। মধ্যযুগ ও প্রাচীন কালে দুনিয়ার বহু দেশেই দরবারের ভাষাটি সাধারণত গণমানুষের মুখের ভাষা হতো না। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে দরবারি ভাষা ছিল ল্যাটিন। ব্রিটেনে দীর্ঘদিন যাবৎ দরবারি ভাষা ছিল ফ্রেঞ্চ এবং ল্যাটিন, ইংলিশ ভাষাটি একটি লিখিত ভাষা হিসাবে বিকশিত ও ধনী হয়ে উঠার পরেই তা রাজ দরবারের ভাষা হতে পেরেছিল। তাই বলে যে রাজাদের আমলে তাদের দরবারে ফ্রেঞ্চ অথবা ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল তাদেরকে আধুনিক ইংল্যান্ডের মানুষ বিদেশী গন্য করে না, যদিও তাদের অনেকেই বহিরাগত ছিল এবং ইংলিশ ভাষায় কথাও বলতে পারতো না। বাঙলায় ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাঙলা ভাষার যে বিকাশ হয়েছে তার সিংহভাগই হয়েছে মুসলিম শাসনামলে এবং মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় । তারপরও যে মুসলিম শাসকরা এখনো বাঙালি অথবা এদেশীয় হতে পারলো না, তার পেছনে একটা রাজনীতি আছে। রাজনীতিটা বাদ দিয়ে ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই অঞ্চলের মানুষের বাঙালি হয়ে ওঠা আর মুসলিম হয়ে ওঠা একই ইতিহাসেরই ঘটনা, দুইটা আলাদা ইতিহাসের নয়। হিন্দু হওয়ার ঘটনাটি কোন আলাদা ইতিহাস সেই দাবি করছি এই ভুল কাউকে না বুঝার অনুরোধ থাকলো।

আজকে এতোদিন পরে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বঙ্গের বাঙালিরা একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার এতোদিন পরেও যারা মুসলমানদের বাঙালিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তারা মূলত ঐ ব্রিটিশ আমলের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন জাতীয়তার ধারণারই সমর্থন করেন। তারা ভাবেন, বাঙালি মুসলমানের কালচার বিদেশী কালচার কারন ইসলাম একটি বিদেশী ধর্ম। তাদের যুক্তি মেনে নিলে চীন দেশীয় বৌদ্ধদের কালচারকে আমাদের দেশীয় কালচার বলে ঘোষনা দিতে হবে, কারন বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের দেশীয় ধর্ম। কিন্তু চীনা বৌদ্ধরা কি তা মানবে?

দরকারি পাঠঃ

১২০৪-১৫৭৬, বাংলার ইতিহাস - সুখময় মুখোপাধ্যায়

The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 - Richard M. Eaton